6月28日

今日は修理ばかりしてました。久しぶりに日曜休み(臨時休業)だったので、ある程度時間があったものですから…。で最初はオーレックスのカセットデッキPC-X88ADです。これは、ある方から譲って頂いたものです。初めてアドレス搭載の機器を所有するので、非常に興味深々なんです。ただ、元々不具合があるよという事だったのですが、元オーナーから聞いていた症状以外にもカウンターが動かないという症状もありました。ものの見事にベルトが切れていました。これは手持ちにあった角ベルトで修理完了。元々聞いていた症状も、モニター切り替えスイッチの接触不良が原因ぽかったので、軽く接点復活剤で修理(^^;。まだアドレスでの録音はしていませんが、そのうち試してみたいと思います。それにしても、オーレックスのデッキって、バラすの大変な構造をしています。メカ部を外すのに、シャーシ部分までバラさないと取れません。

今日は修理ばかりしてました。久しぶりに日曜休み(臨時休業)だったので、ある程度時間があったものですから…。で最初はオーレックスのカセットデッキPC-X88ADです。これは、ある方から譲って頂いたものです。初めてアドレス搭載の機器を所有するので、非常に興味深々なんです。ただ、元々不具合があるよという事だったのですが、元オーナーから聞いていた症状以外にもカウンターが動かないという症状もありました。ものの見事にベルトが切れていました。これは手持ちにあった角ベルトで修理完了。元々聞いていた症状も、モニター切り替えスイッチの接触不良が原因ぽかったので、軽く接点復活剤で修理(^^;。まだアドレスでの録音はしていませんが、そのうち試してみたいと思います。それにしても、オーレックスのデッキって、バラすの大変な構造をしています。メカ部を外すのに、シャーシ部分までバラさないと取れません。 続いて、ヤマハのAVアンプです。これは、以前ニューフェースという事で紹介しましたが、これも時々左側から音が出なくなるという症状を抱えていたのですが、我が家に来てからは問題無く使用出来ていました。しかし、本日久しぶりに動かしてみると、左側から音が出ません。このアンプは、プリ部とメイン部を分離出来るタイプなのですが、ここはショートピンが刺さってます。しかし、これにはありませんでしたので短いピンケーブルで代用していました。これを上下に揺すると音が出たり出なかったりします。という事で、早速底板を外して基板を見てみると、丁度そのピン端子の部分の半田にクラックが発生していました。それを半田補正して修理は完了しました。それ以降、その部分を揺すってみても音は途切れないので、治ったものと思われます。んにしても、薄いペラペラの底板だったんですが、最近はこんなもんなのでしょうか?(笑)

続いて、ヤマハのAVアンプです。これは、以前ニューフェースという事で紹介しましたが、これも時々左側から音が出なくなるという症状を抱えていたのですが、我が家に来てからは問題無く使用出来ていました。しかし、本日久しぶりに動かしてみると、左側から音が出ません。このアンプは、プリ部とメイン部を分離出来るタイプなのですが、ここはショートピンが刺さってます。しかし、これにはありませんでしたので短いピンケーブルで代用していました。これを上下に揺すると音が出たり出なかったりします。という事で、早速底板を外して基板を見てみると、丁度そのピン端子の部分の半田にクラックが発生していました。それを半田補正して修理は完了しました。それ以降、その部分を揺すってみても音は途切れないので、治ったものと思われます。んにしても、薄いペラペラの底板だったんですが、最近はこんなもんなのでしょうか?(笑)

6月19日

ついにと言うかとうとうと言うか、念願だった単体D/Aコンバータを入手しました。EAD社のDSP-7000IIというモデルです。今は無きパイオニアインターナショナルさんが輸入していた時代のものですが、今でも十分に通用しますね。とりあえず現状のままセッティングをして音出しです。DRAGON-CDのDACも内蔵としては優秀でしたが、これに繋ぎ換えると余裕度が全然違い、聴きなれたCDがまた違った表情を見せます。ただ、現状での奥行きの表現については従来の方が良い感じです。このDACにはオーバーサンプリングを4倍と8倍に切り替える事が出来るので、これを試して見る事にしました。

ついにと言うかとうとうと言うか、念願だった単体D/Aコンバータを入手しました。EAD社のDSP-7000IIというモデルです。今は無きパイオニアインターナショナルさんが輸入していた時代のものですが、今でも十分に通用しますね。とりあえず現状のままセッティングをして音出しです。DRAGON-CDのDACも内蔵としては優秀でしたが、これに繋ぎ換えると余裕度が全然違い、聴きなれたCDがまた違った表情を見せます。ただ、現状での奥行きの表現については従来の方が良い感じです。このDACにはオーバーサンプリングを4倍と8倍に切り替える事が出来るので、これを試して見る事にしました。 内部を開けると、右の写真のように小さいディップスイッチがあります。写真は4倍の状態(工場出荷時設定)です。これを上に動かすと8倍となります。早速スイッチを動かして、再度聴いてみます。やはり8倍の方が4倍に比べて奥行きの表現が抜群です。この辺りは好みの問題なんだと思いますが、私は8倍の方が好みでした。さらにいろいろ聴き込んで行くと、ライブ盤等ではホールに響く残響までがハッキリと見通しよく聴こえてきます。フォーカスがハッキリしているという感じで、どこで歌っているのかや、体を動かしながら歌っているという感じが以前にも増してハッキリ感じ取る事が出来ます。やはり単体DACは違うなと感じました。

内部を開けると、右の写真のように小さいディップスイッチがあります。写真は4倍の状態(工場出荷時設定)です。これを上に動かすと8倍となります。早速スイッチを動かして、再度聴いてみます。やはり8倍の方が4倍に比べて奥行きの表現が抜群です。この辺りは好みの問題なんだと思いますが、私は8倍の方が好みでした。さらにいろいろ聴き込んで行くと、ライブ盤等ではホールに響く残響までがハッキリと見通しよく聴こえてきます。フォーカスがハッキリしているという感じで、どこで歌っているのかや、体を動かしながら歌っているという感じが以前にも増してハッキリ感じ取る事が出来ます。やはり単体DACは違うなと感じました。

6月17日

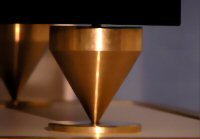

さて、昨日の続きです。本命のKPの足の比較試聴を行いました。まずはノーマル状態からという事で、左の写真のようにノーマルの足での試聴です。ソースには毎度お馴染みのジャシンタのLPで、セカンドアルバムのものを使用しました。カートリッジにはDL-103Rを使用。特に不都合も無くKPの良さが良く出ている感じでした。低域の伸びもあり、高域も澄んでいます。片面が全部終わる位の時間を聴きましたが、メーカーが練り上げた音という感じがしました。さていよいよ足を砲金製に交換します。しかし重いんで交換は結構大変な作業となってしまいました(^^;

さて、昨日の続きです。本命のKPの足の比較試聴を行いました。まずはノーマル状態からという事で、左の写真のようにノーマルの足での試聴です。ソースには毎度お馴染みのジャシンタのLPで、セカンドアルバムのものを使用しました。カートリッジにはDL-103Rを使用。特に不都合も無くKPの良さが良く出ている感じでした。低域の伸びもあり、高域も澄んでいます。片面が全部終わる位の時間を聴きましたが、メーカーが練り上げた音という感じがしました。さていよいよ足を砲金製に交換します。しかし重いんで交換は結構大変な作業となってしまいました(^^; さて、交換後同じ面を再度聴いていました。まずノイズフロアが下がったように感じられます。さらに今まで聴こえなかった録音時のエコーのかけ具合までハッキリと聴こえるようになりました。また高域が一段とスッキリして、ノーマルの足の時に感じていた若干モヤッとした感じが無くなりました。ヴォーカルの息遣いも非常にリアルになっていますし、低域にも安定感が出ています。音場感も以前に比べれば非常によく、楽器の位置関係やスティックがシンバルを叩く瞬間がまるで目に見えるような印象です。ここで一つ困った現象が…。今度はアナログがCDを追い抜いてしまいました(^^;。我が家では今まではCDの方に分があったんですが、今回の事により逆転してしまいました。今度はCDの方が少し物足りないって感じですので、まだまだ悩みは尽きないようです…(笑)

さて、交換後同じ面を再度聴いていました。まずノイズフロアが下がったように感じられます。さらに今まで聴こえなかった録音時のエコーのかけ具合までハッキリと聴こえるようになりました。また高域が一段とスッキリして、ノーマルの足の時に感じていた若干モヤッとした感じが無くなりました。ヴォーカルの息遣いも非常にリアルになっていますし、低域にも安定感が出ています。音場感も以前に比べれば非常によく、楽器の位置関係やスティックがシンバルを叩く瞬間がまるで目に見えるような印象です。ここで一つ困った現象が…。今度はアナログがCDを追い抜いてしまいました(^^;。我が家では今まではCDの方に分があったんですが、今回の事により逆転してしまいました。今度はCDの方が少し物足りないって感じですので、まだまだ悩みは尽きないようです…(笑)

6月16日

なんか突然こんな金属の塊が登場しましたが、前々から懸案だったKP用の脚をとうとう作ってしまいました。ネジ式で調整可能とし、材料は砲金です。同じ形のものでラック用にも作ってもらいました。ラックの方は既に取り付けしてありますが、水平等の調整が出来るので、セッティングもより追い込んだ事が出来ます。KP用はまだ取り付けていませんが、ノーマルとの比較をしたいと思いますので、もう暫く待っててね(^^;。んにしても重いんですよ、これ。それと設計段階で思っていた大きさよりも結構大きくなってしまった…(^^;。ラックに取り付けてみた感じでは、以前のキャスターよりは断然良いと感じます。

なんか突然こんな金属の塊が登場しましたが、前々から懸案だったKP用の脚をとうとう作ってしまいました。ネジ式で調整可能とし、材料は砲金です。同じ形のものでラック用にも作ってもらいました。ラックの方は既に取り付けしてありますが、水平等の調整が出来るので、セッティングもより追い込んだ事が出来ます。KP用はまだ取り付けていませんが、ノーマルとの比較をしたいと思いますので、もう暫く待っててね(^^;。んにしても重いんですよ、これ。それと設計段階で思っていた大きさよりも結構大きくなってしまった…(^^;。ラックに取り付けてみた感じでは、以前のキャスターよりは断然良いと感じます。6月 5日

さてさて、突然ですが我が家にニューフェースが登場しました。アキュフェーズのE-303とヤマハのDSP-A2です。両方とも故障しているという事だったのですが、引き取って来ました。E-303の方は発売より25年以上経った年代物ですし、DSP-A2の方はまだ5年そこそこという何とも年代も傾向も違うアンプです。一通りチェックしてみました。E-303はスライドスイッチに不良がありましたが、リレークリーナーを駆使して何とか復活しました。フロントパネルやつまみがかなり汚れていたので、バラしてクリーニングしました。クリーニング後は新品と見間違う位にまで復活しました。DSP-A2の方は左chの音が出ないという事だったのですが、今のところ何の問題も無く使えてます。こちらに関しては暫く動作させて様子を見てみようと思います。これで簡単に5.1chを楽しむ事が出きるかな?(^^)

さてさて、突然ですが我が家にニューフェースが登場しました。アキュフェーズのE-303とヤマハのDSP-A2です。両方とも故障しているという事だったのですが、引き取って来ました。E-303の方は発売より25年以上経った年代物ですし、DSP-A2の方はまだ5年そこそこという何とも年代も傾向も違うアンプです。一通りチェックしてみました。E-303はスライドスイッチに不良がありましたが、リレークリーナーを駆使して何とか復活しました。フロントパネルやつまみがかなり汚れていたので、バラしてクリーニングしました。クリーニング後は新品と見間違う位にまで復活しました。DSP-A2の方は左chの音が出ないという事だったのですが、今のところ何の問題も無く使えてます。こちらに関しては暫く動作させて様子を見てみようと思います。これで簡単に5.1chを楽しむ事が出きるかな?(^^)

6月 1日

先月は全くと言って良い程ネタがありませんでした(笑)。いろいろ細かい事はあったんですが、ここに掲載するまでには至っていないというものばかりでした。その中でフッと頭に思い浮かんだ件がこのP-500のチューニングでした。そもそもはこのエントリークラスのトランスポートメカがESOTERICブランドの物とは明らかに違うという事。VRDSのフレームも鉄板折り曲げ程度の物です(コスト絡みでしょうがないですけどね…)。そこで鳴き止めとVRDSスタビライザーの慣性モーメントを増やす意味も込めて写真の様にしてみました。前々からある方法ですが、錘を付ける事ですね。錘には手持ちにあった釣り用の錘で、これを両面テープで貼り付けました。フレームに貼り付ける事で、ピンピンと鳴きの有ったフレームが鳴かなくなり、回転部分もある程度慣性で廻るようになりました。加工後に試聴した感じでは高音の荒さが取れ、低域も安定した感じを受けました。暫くはこれで行ってみたいと思います。

先月は全くと言って良い程ネタがありませんでした(笑)。いろいろ細かい事はあったんですが、ここに掲載するまでには至っていないというものばかりでした。その中でフッと頭に思い浮かんだ件がこのP-500のチューニングでした。そもそもはこのエントリークラスのトランスポートメカがESOTERICブランドの物とは明らかに違うという事。VRDSのフレームも鉄板折り曲げ程度の物です(コスト絡みでしょうがないですけどね…)。そこで鳴き止めとVRDSスタビライザーの慣性モーメントを増やす意味も込めて写真の様にしてみました。前々からある方法ですが、錘を付ける事ですね。錘には手持ちにあった釣り用の錘で、これを両面テープで貼り付けました。フレームに貼り付ける事で、ピンピンと鳴きの有ったフレームが鳴かなくなり、回転部分もある程度慣性で廻るようになりました。加工後に試聴した感じでは高音の荒さが取れ、低域も安定した感じを受けました。暫くはこれで行ってみたいと思います。